中国小家电的十字路口:网红逻辑失效,硬核时代降临

摘要:

前段时间,饺子机、炒菜机等小家电在TikTok爆火,播放量高达数千万乃至上亿。而在国内社交平台,充斥着大量关于小家电的吐槽帖。行业数据更是传来了微微的寒气。奥维云网数据显示,202...

摘要:

前段时间,饺子机、炒菜机等小家电在TikTok爆火,播放量高达数千万乃至上亿。而在国内社交平台,充斥着大量关于小家电的吐槽帖。行业数据更是传来了微微的寒气。奥维云网数据显示,202... 前段时间,饺子机、炒菜机等小家电在TikTok爆火,播放量高达数千万乃至上亿。而在国内社交平台,充斥着大量关于小家电的吐槽帖。

行业数据更是传来了微微的寒气。奥维云网数据显示,2023年厨房小家电整体零售额549.3亿元,同比下降9.6%。2024年,这一数额继续下降0.8%,靠国补挽救了部分颓势。

身处食物链顶端的小家电龙头们,苏泊尔、小熊电器艰难地保持了营收正增长,九阳股份止不住连续四年负增长的趋势。内销乏力,出海不易,成了它们的集体困境。

卷了多年,能笑到最后的,仍是具有品牌力和科技力的参与者。

始于颜值,终于颜值

在中国家电行业的版图上,广东顺德是个绕不开的坐标。这里既孕育了美的、格兰仕等传统家电巨头,也滋养出小熊电器这样的新兴小家电品牌。

2006年小熊电器成立时,中国已是全球最大的家电生产基地,美的、苏泊尔、九阳三家企业占据了电饭煲、电磁炉等传统小家电市场的大半边江山。小熊自知无法以卵击石,选择在巨头忽视的长尾需求中掘金。

当时,随着经济的发展,食品安全问题成为国人关注的焦点,主打健康概念的酸奶在国内日益流行,但市面上的酸奶机机身大、价格高,满足不了普通用户的需求。

小熊电器创始人李一峰看到了商机,研发出机身小巧、价格亲民的酸奶机,一年内获得上百万台的销量,成为小熊推出的首个“爆品”。

找对了方向,小熊采用“快时尚模式”去做产品,既要上新速度快,产品还得好看。李一峰曾表示,小熊有10个研发团队,研发新品数量从一年100个提升到了150个,平均不到3天就能推出一款新的产品。

小熊产品线涵盖养生壶、加湿器、早餐机、空气炸锅等细分品类。

2018年,小熊家电提出“萌家电”概念,产品设计得迷你、可爱,并给产品加上“美好生活的滤镜”,吸引了大批追求精致生活的消费者。

这一年,也是小熊电器的出圈之年,第二年小熊电器登陆资本市场,成为“创意小家电第一股”。

2020年,宅经济爆发,小家电企业迎来爆发期,多功能料理锅、空气炸锅、破壁机、酸奶机、蒸蛋机等小家电攻占年轻人的厨房,小家电在社交平台成了流量密码,晋升为网红顶流。

就在小熊们混得风生水起之时,商业模式的脆弱性随之暴露。

平价曾是小熊电器身上最醒目的标签之一,但在创意小家电赛道,小熊的价格优势被同行卷得相形见绌。以养生壶为例,淘宝随便一搜,小熊需要60元出头,美的、苏泊尔只需54.4元,半球更是低至29.9元。

(截图自电商平台)

究其原因,小家电几乎没有技术壁垒,产品更新换代只是做创新,或者微调颜值设计。一款产品爆了,就会迅速涌现大批模仿者,同质化非常严重。且小家电具有“低频消费”属性,用户复购率低,品牌忠诚度难以建立。

当“懒人经济”撞上理性消费回归,行业迎来大洗牌。这风向一变,连巨头也扛不住。

眼看着小家电卖得火热,美的也想分一杯羹,2021年一口气发布了60多款智能小家电,结果不到一年,美的就关停了900多个SKU,2022年总体亏损超过2000万元。

2023年美的董事长方洪波罕见坦承,进军小家电是“美的犯的一个错误”,“这些产品更新迭代快、生命周期短,可以说是昙花一现,一年两年就没了”。

苏泊尔陷入了类似的困境。2021年,苏泊尔营业收入为215.85亿元,同比增长16.07%,2022年情况反转,营收为201.71亿元,同比下降6.55%。虽在2023年有所回暖,营收同比增长至5.62%,但没能恢复往日高增长。

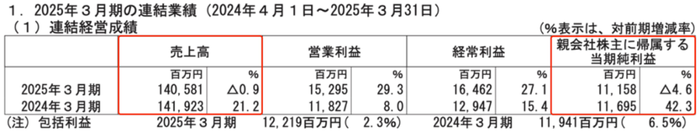

小家电卷到2024年,多家上市公司的财报都透露出明显的疲态。

苏泊尔2024年营业总收入224.27亿元,同比上升5.27%,增长率继续下滑;归母净利润22.44亿元,同比上升2.97%。

同为小家电龙头,九阳股份的情况严峻得多。2024年,其实现营业收入88.49亿元,同比下降7.94%;净利润仅有1.22亿元,较上年大幅下跌了68.55%。

连抗风险能力较强的传统品牌尚且如此,遑论新兴品牌。2024年,小熊电器实现营收47.58亿元,同比仅增长0.98%,且归母净利润仅有2.88亿元,跌至2021年水平,同比大幅下降35.37%,创下了近九年来的最大跌幅。

内销乏力,出海不易

头顶着“网红”二字,小家电的出圈离不开渠道的助力。

2006年,淘宝网开始兴起,已超越eBay易趣成为亚洲最大网络购物平台。2008年,小熊电器就对电商敞开怀抱,把产品放在淘宝上卖。2009年,小熊电器进驻天猫商城,开设官方旗舰店。

当大部分企业尚在犹豫观望时,小熊电器就吃到了电商平台流量爆发的红利。数据显示,2007年-2009年间,小熊销售额年平均增速超过100%。直至今天,线上平台仍是小熊的主渠道。

卷完国内卷国外,早已是行业共识,小家电的出海同样受益于跨境渠道的多样化。

国产小家电的出海之路,最早可以追溯到上世纪90年代中期。随着外贸政策的放开,小家电走出国门主要靠OEM模式,充当国际知名品牌的代工厂,做的是ToB生意。比如新宝电器、博菱电器等小家电,通过给飞利浦、戴森、松下、西门子等企业代工,得到进一步发展。

千禧年后,跨境电商平台的繁荣,让国内小家电品牌得以走上更大的国际舞台。

2000年左右,阿里巴巴国际站帮助小家电厂商们直接拿下海外订单。2012年左右,亚马逊向中国卖家开放,给了许多小家电厂商尝试做ToC生意的机会。

晨北科技(Vesync)便是典型的在跨境电商平台成长起来的品牌。2013年,曾在美国经营亚马逊网店的杨琳,回到深圳创立了晨北科技。借助此前积累的亚马逊店铺运营经验,以及扎根珠三角小家电产业带的地域禀赋,在海外市场赢得一席之地,2020年在香港联交所主板上市。

随着TikTok、Temu、速卖通、SHEIN在海外开疆扩土,小家电的跨境销售渠道进一步拓宽,增加了小家电出圈的可能性。

TikTok流量大,商品与内容绑定,更是容易出现传播度广、影响力大的爆款商品。

晨北科技旗下的两大品牌Cosori和Levoit均已开通TikTok账号,自2024年1月入驻TikTok美国小店以来,截至2025年1月,其名为Core Mini空气净化器的销量已破10万单,总销售额超过500万美元。

小熊电器出海较晚,2019年以东南亚市场为目标,在Shopee和Lazada上进行产品推广。2021年开通TikTok账号,在东南亚带货。

小家电在国内失宠,海外市场的重要性不言而喻。2024年,苏泊尔的海外业务占比仅占33.45%,但增速超过20%,而内销业务甚至同比下降1.21%。

不过,出海这口饭并不容易吃,苏泊尔海外业务的毛利率一直低于内销业务。2022年至2024年,苏泊尔内销业务的毛利率分别为28.32%、28.7%、27.69%,外销业务的毛利率分别为18.48%、20.47%、18.62%。

问题出在苏泊尔的出海模式。苏泊尔的外销业务并非直接把产品卖给海外消费者,而是承接其最大股东、法国炊具巨头SEB集团的代工业务。

如果按地区划分,2024年苏泊尔的海外业务收入达75.02亿元,但按销售模式划分,苏泊尔的出口代工模式收入为74.98亿元。也就是说,苏泊尔的自主品牌几乎没出海。

小家电缺乏品牌力,出海相当被动。苏泊尔的现状,也是国内小家电企业的缩影。小熊电器2024年的外销收入为6.88亿元,同比大幅增长80%,占总营收比例不足15%,同样主要依赖代工,自主品牌出海进展缓慢。

海外代工的业务并没有议价权,要和品牌方分摊关税成本。随着美国关税的水涨船高,小家电原来的价格优势被弱化,无疑是雪上加霜。

小家电活下去,得抄大家电作业?

没有品牌溢价的出海,只会沦为“另一种形式的内卷”。

对比之下,晨北科技从创立之初就摒弃了中国制造等于代工贴牌的惯性思维,决定做自己的品牌,生产环节主要依靠外部代工企业,自身则更侧重于产品研发、设计以及品牌运营。

2024年,其总营收达6.5亿美元,同比增长11.5%,净利润9304.8万美元,同比增长20.1%,均创历史新高,毛利率虽有所下降,但仍达46.98%,远高于苏泊尔的外销业务毛利率。

出海绝非简单的产能输出,而是基于产品的品牌力传播。无论是国内消费者抑或海外用户,都会把技术能力视为产品质量的重要标准,任何行业都不可能永远靠“冲动消费”续命。美的、格力、海尔等家电品牌能把产品卖到全世界,同样是以技术硬实力抗衡西门子、飞利浦、松下等国际巨头。

诚然,国内小家电品牌可以继续尝试将国内的流量打法复制到海外市场,很可能短时间内爆火出圈、销量猛涨,毕竟近期饺子机、炒菜机已经在TikTok爆火,也极有可能重蹈覆辙,依赖不稳定的流量红利暂时喘息。产品没有核心技术,营销做得再好只是“空中楼阁”。

小家电企业缺乏资金实力,无法学美的、海尔那样,通过“买买买”来借力知名品牌原来的名气,完善国际化布局,但可以向大家电的本地化运营经验“抄作业”。例如,根据东南亚人的饮食习惯、气候特点,设计出有技术亮点的对应产品。

小米生态链的成功,提供了一条更具想象力的路径参考。以米家为例,用智能APP连接空气炸锅、空气净化器、扫地机器人等硬件设备,构建起覆盖厨房、客厅、卧室的智能生态。这种创新本质是对用户需求的重新定义,有效提升了产品生命周期价值。

不过,对于资源有限的小家电企业,智能化水平有待提升,“轻量级生态” 或许是更现实的选择。例如,做好厨房场景的生态化,以电炖锅、养生壶等为核心单品,开发配套的食谱APP,形成“产品+内容+服务”的微型生态。

当种种红利退去,真正的考验才刚刚开始。真正的产品,从来不是颜值与简单功能的堆砌,而是对消费者需求的精准回应。风口上的猪能飞,但唯有造出翅膀,才能穿越风暴。