收购潮玩公司能“拯救”做教育的量子之歌吗?

摘要:

在“谷子经济”狂飙的背景下,中国潮玩市场迎来资本化浪潮。2024年,中国谷子经济市场规模达1689亿元,同比增长超40%;泡泡玛特以130.4亿元营收、106.9%的增速创下新高,...

摘要:

在“谷子经济”狂飙的背景下,中国潮玩市场迎来资本化浪潮。2024年,中国谷子经济市场规模达1689亿元,同比增长超40%;泡泡玛特以130.4亿元营收、106.9%的增速创下新高,... 在“谷子经济”狂飙的背景下,中国潮玩市场迎来资本化浪潮。2024年,中国谷子经济市场规模达1689亿元,同比增长超40%;泡泡玛特以130.4亿元营收、106.9%的增速创下新高,其爆款IP“LABUBU”所属的IP系列更是实现30.4亿元收入,验证了IP驱动的商业神话。与此同时,2025年1月10日,布鲁可集团正式登陆港交所,首日市值突破260亿港元,创下近6000倍超额认购纪录,成为拼搭玩具领域的“新王”。

随着资本热度持续外溢,潮玩赛道涌现上市窗口期:52TOYS、TOPTOY相继传出赴港上市的风声,卡游则再度提交招股书,二战IPO。

狂热背后,潮玩市场的潜力持续释放。2025年的并购清单里,收购方不再局限于消费品企业,教育集团也试图将潮玩IP纳入生态拼图——3月24日,美股上市公司量子之歌宣布对深圳潮玩企业Letsvan达成并购投资合作,推动其股价逆市暴涨140%,Letsvan顺势成为纳斯达克上市体系中的第一家中国潮玩企业。

截取自量子之歌公告

量子之歌在并购公告中表示:“量子之歌将为Letsvan实现全渠道策略,将线上和线下零售体验整合为一个消费体验。市场验证成功完成后,公司计划将Letsvan转变为一个重要的业务单元。”

据悉,Letsvan自2020年创立后,凭借原创IP迅速崛起。其爆款IP“WAKUKU”在2024年一经推出便引发关注,在虞书欣、戚薇、丁禹兮、吴宣仪等明星的光环加持下成为新晋“顶流”,24年12月发售至今已历经多次断货,线下店铺一娃难求、线上一度登顶抖音桌游周边带货榜,预售排到五月份。

在成人教育业务增长乏力、付费用户持续流失的背景下,量子之歌试图通过切入高速增长的潮玩市场重获资本青睐。这一动作背后,既是传统在线教育企业转型的缩影,也是上市公司在“消费升级+IP经济”趋势下的战略押注。

那么,布局潮玩真的能够“拯救”量子之歌么?在本篇,雷报将从量子之歌的困境作为切入点,细数潮玩并购逻辑,并从行业动向方面展开深度分析。

多重困境下的潮玩并购:一场“教育+IP”的豪赌

量子之歌在近期披露了截至2024年12月31日的2025财年第二季度财报。数据显示,2024年第四季度,量子之歌实现营收约7.3亿元,同比下降25.89%;净利润约1.3亿元,同比增长17.8%。

据悉,量子之歌净利润增长得益于其大幅度的降本增效策略。而收入下滑的主因,则是核心支柱业务“个人在线学习”收入的严重下滑(-31.2%)。与此同时,截至四季度末,其付费人数较一季度下降了四成。

此外,量子之歌近年布局的银发经济(如书法课程、健康产品)虽增速亮眼,但难扛大旗。其中消费者业务Q4同比增长39%,规模却仅占总收入的8.88%,且健康产品被质疑为贴牌代工模式,存在品控风险。企业服务业务收入更是连续多季度下滑,2024年四个季度分别同比减少19.8%、45.5%、30.2%、3.4%。

很显然,这家以成人教育起家的美股上市公司,正经历核心业务用户流失、营收下跌、新业务转型艰难的低谷时刻。并购Letsvan,更像是量子之歌孤注一掷的“自救”。

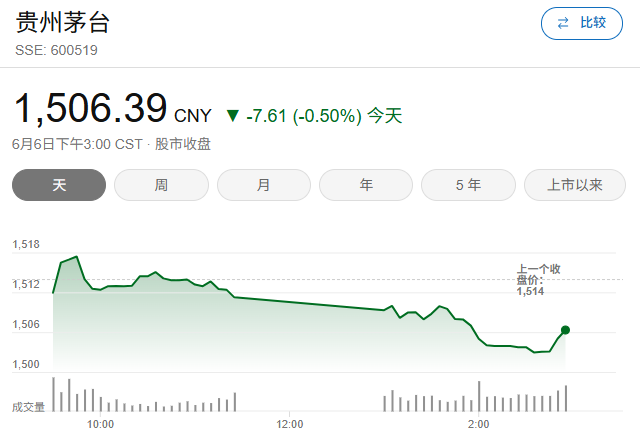

量子之歌“千尺学堂”曾获央视报道资本市场对并购表现出了相对积极的态度。并购消息公布后,至4月2日,量子之歌股价累计涨幅超140%,市值增长近三倍,反映出资本对“教育+潮玩”跨界协同的期待。

然而,质疑声也随之而来——泡泡玛特耗费十年构建起以“盲盒+IP”为核心的护城河,布鲁可凭借奥特曼IP与拼搭玩具优势建立全新品类,而缺乏潮流消费基因的量子之歌,能否靠资本并购,真正实现与潮玩IP的深度生态嫁接?其背后的逻辑存在一定隐患。

首先,量子之歌或希望借Letsvan填补年轻用户缺口。量子之歌原有用户以成人用户(中老年群体占比较大)为主,而Letsvan的核心用户是Z世代及潮流爱好者,两者看似形成“全年龄段覆盖”的理想互补,然而,这种代际差异可能成为协同的障碍,“消费场景割裂”就是最大的痛点。中老年用户偏好养生、书法等慢节奏服务,而Z世代追逐潮玩的社交属性与限量抢购文化,两者需求难以在同一平台融合。量子之歌若强行嫁接,可能面临用户留存率进一步下滑的风险。

其次,量子之歌力求与Letsvan形成IP商业化协调。理想情况下,Letsvan旗下“WAKUKU”“又梨ZIYULI”等IP已形成市场热度,量子之歌的数字化营销能力(如用户分层、流量投放等)则可以助推潮玩IP孵化。然而,量子之歌过往依赖低价课引流(如9.9元理财课),而潮玩用户更倾向为情绪价值支付溢价,传统教育平台的流量运营模式能否适配仍需验证。

毕竟,量子之歌在保健品市场的布局虽然被集团归类为“消费者业务”,相比于其他保健品企业,量子之歌的策略是将过去的卖课业务和卖保健品的商业形态结合起来,通过课程营销引流、促进保健品售卖。这一套链条能实现有效转化,得益于其课程和保健品的消费人群高度重叠。想要将之复刻到潮玩IP上,就可能出现用户群体错位、营销链路断裂的结果,最终影响商业闭环的形成。

上市公司为何集体“押注”潮玩?

近年来,包括量子之歌在内,多家上市公司通过并购或战略合作加码潮玩赛道。例如2023年2月,卡牌公司集卡社(杰森娱乐)获B站投资,旨在借助集卡社在衍生品研发方面的能力为B站商业变现提供强有力的支撑;同年4月,小黄鸭德盈投资潮玩公司HIDDEN WOOO(哇偶文化),目的是完善精品潮玩与潮流艺术产业链,深度布局潮流艺术赛道。

2024年10月,阅文集团宣布投资卡牌公司Hitcard,其投资合作内容包括拓展IP矩阵、丰富卡牌产品线以及基于阅文IP开发更多轻软周边衍生品等;而通过自同年12月开始的一系列交易,量子之歌开始投资潮玩公司Letsvan,旨在绑定潮玩玩家这一消费力更强、复购率更高的群体,并最终于2025年3月底完成并购。

一定程度上,我们可以得出这些上市公司看好潮玩赛道的核心逻辑。

商业逻辑方面,潮玩赛道的高成长性与多元价值属性构成了资本涌入的核心驱动力。头部潮玩产品普遍具备超过60%的毛利率,显著高于传统玩具行业平均水平,这主要得益于IP溢价带来的定价空间,以及轻资产运营模式的有效支撑。以盲盒为代表的销售形式创新,通过概率机制和隐藏款设计持续激发消费者的重复购买行为,部分头部品牌的用户年均消费频次可达8-12次,形成稳定的复购循环。

在流量价值挖掘层面,潮玩企业正构建独特的商业生态。基于兴趣社群的用户粘性,收藏分享、二手交易等社交场景创造的高频互动,为企业沉淀私域流量提供了天然入口。这些上市企业可通过潮玩用户社群反向赋能教育、电商等关联业务,例如将潮玩消费积分与在线课程兑换挂钩,或通过限定款产品拉动电商平台活跃度,实现流量资源的集约化运营。

政策环境的持续优化,也在为整个潮玩行业注入发展动能。国家发改委《提振消费专项行动方案》明确提出支持原创IP品牌建设,各地文化产业基金对具备文化输出能力的潮玩企业给予重点扶持。企业通过挖掘传统文化元素进行IP创新开发,既符合政策导向,又能突破地域文化边界。这种兼具经济效益与社会价值的创新模式,正在改变传统玩具产业低附加值的竞争格局。

潮玩真的能成为“救命稻草”吗?

然而,潮玩行业看似前景广阔,量子之歌若想通过Letsvan的潮玩业务实现战略转型,除了开篇提到的市场验证期的阵痛外,仍需直面多重风险与挑战。

IP生命周期的不确定性首当其冲。行业数据显示,头部潮玩企业每年需推出数十个新IP以维持市场活跃度,而单个IP的平均商业寿命仅为1-2年。Letsvan当前主打的“WAKUKU”等原创IP虽在初期获得市场关注,但在用户审美迭代加速的趋势下,IP热度衰退周期可能进一步缩短。这要求企业必须建立系统化的IP孵化机制,否则极易陷入“爆款断档”的运营危机。

业务整合的复杂性同样不容忽视,量子之歌作为教育科技企业转型潮玩赛道,面临跨行业资源重构的艰巨任务。教育产品与潮玩消费品的运营逻辑存在本质差异,前者注重课程体系迭代与用户长期留存,后者则依赖敏捷的供应链响应和精准的营销投放。在资源分配层面,企业既需避免将过多人力财力倾斜至新业务导致教育基本盘受损,又要防止因投入不足错失潮玩市场发展窗口。更关键的是组织能力的重塑,从产品研发端到销售端线下运营、线上私域流量转化等环节,均需要建立与原有教育业务并行的专业化体系。

市场竞争格局的压迫性更增添了破局难度。以泡泡玛特为首的头部企业通过多年积累形成了多维竞争优势,在此背景下,量子之歌若采取正面竞争策略难有胜算,唯有打造差异化路径,例如通过构建独特的价值主张在细分市场建立认知度等手段破局,但需要注意的是,创新尝试需要精准的市场洞察和持续的创意输出能力,这对量子之歌这样的跨界企业的资源整合与团队执行力构成严峻考验。

总而言之,量子之歌的潮玩布局,短期内通过资本故事缓解了企业压力,但长期成功取决于两大因素,其一是IP的持续创新力,即能否打造下一个“WAKUKU”,其二是生态的深度协同能力,即教育用户能否转化为潮玩消费者,或反向通过潮玩吸引年轻用户进入学习平台。

若量子之歌能复制泡泡玛特的“IP+全渠道”模式,并借助银发经济与潮玩的“跨代际消费”形成独特生态,或可开辟第二增长曲线。反之,若仅将潮玩视为财务工具,则可能重蹈其“企业服务业务”的覆辙。

潮玩并购背后,反映上市公司对“情绪消费”赛道的集体焦虑。如何在发力IP运营与财务稳健间找到平衡,或将是企业们未来三年的核心命题。