国内排名前100的顶级医院,都在自研什么大模型?

摘要:

从未有创新技术能如大语言模型一般,能在短短数月穿透医疗体系,引得医院主动、迅速、成规模地引入。截至2025年4月30日,统计第三方榜单中国内排名前100的医院,已有98家对外宣称完...

摘要:

从未有创新技术能如大语言模型一般,能在短短数月穿透医疗体系,引得医院主动、迅速、成规模地引入。截至2025年4月30日,统计第三方榜单中国内排名前100的医院,已有98家对外宣称完... 从未有创新技术能如大语言模型一般,能在短短数月穿透医疗体系,引得医院主动、迅速、成规模地引入。

截至2025年4月30日,统计第三方榜单中国内排名前100的医院,已有98家对外宣称完成了大模型部署。

在这之中,有38家医院在通用模型的基础上进一步展开研发,打造出55个符合自身需求的垂直医疗模型。

从“买方”转变为“研发方”,医生已成为“AI制造”群体中至关重要的一员。

百强医院公开发布的垂直大模型

(截至2025年4月30日,医院排名来源于“2022届中国医院竞争力春季榜”)

大模型进入专科专病时代

2022年末,OpenAI凭借GPT3.5点燃大模型的战火后,国内医疗领域已经掀起多轮“百模大战”。

但由于GPT时代高昂的部署成本及调用成本,国内只有少数顶级医院完成了大模型的本地化部署,绝大多数模型均由企业开发,训练数据主要为医疗相关的文本数据,没有触及医院多模态临床数据的内核。

因此,这个时代诞生的大量大模型具备同质化高、临床相关弱的缺点,鲜有模型能够为医院带来增量价值,因而未能在医疗领域掀起太大涟漪。

DeepSeek-R1的横空出世可以视作医疗大模型发展的关键转折点。创新架构下,DeepSeek大幅降低了大模型的使用门槛。医院只需支付数十万元的费用便能本地部署大模型,并对此进行个性化定制,即便是未曾接触过大模型的医院,也不愿错过这一机遇。

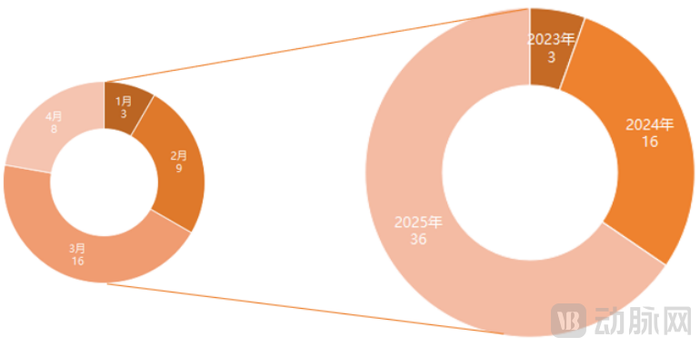

医院垂直模型开发时间分布(单位:个;截至2025年4月30日)

相较于企业,医院能够调用的医疗数据体量更庞大,模态更多元,模型的功能也能更贴近临床的真实需求。因此,诞生于DeepSeek流行后的医院主导的大模型(部署的通用模型可能是DeepSeek外的其他模型)开始朝专病专科发展,能够处理的多模态的医学数据,直切临床问题。

譬如,北京协和医院今年2月发布的“协和·太初”便是首个罕见病领域的人工智能大模型,可用于辅助医生快速准确地识别诊断罕见病,破解罕见病诊疗全国范围内同质性差的难题。

该大模型基于我国罕见病知识库的多年积累和中国人群基因检测数据建立,医生向模型输入“发现孩子从2岁起发育、语言和动作都明显落后,交流也无法完成”等症状后,仅需数秒AI便会给出“需警惕罕见遗传性疾病(如雷特综合征、天使综合征等)或复杂神经发育障碍”的判断,并给出就诊科室、补充检查等医学建议。

中山大学附属第一医院与神州医疗共同研发的全球首个腹膜透析大模型则是聚焦腹膜透析这一细分场景。该模型采用DHC+DeepSeek双引擎架构,能对临床文本、影像、病理、基因、时序数据等进行深度理解和融合分析捕捉腹膜透析的相关信息,为医生提供诊断分析、治疗方案推荐、随访建议和风险预测等功能,进而为尿毒症等患者缓解治疗比例低、社会回归率低等问题。

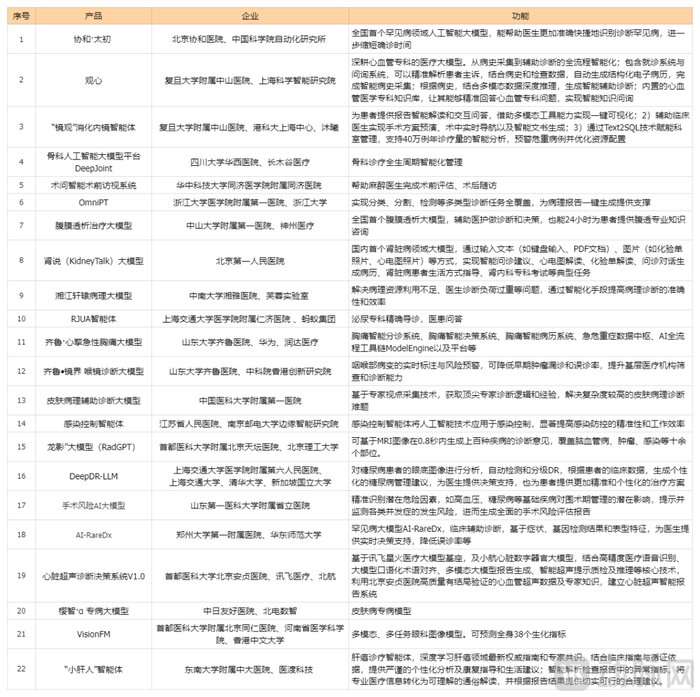

类似的垂直模型还有很多。动脉网据公开资料统计,国内目前已有专病专科垂直模型22个,覆盖心血管病、肾病、胸痛、咽喉病变、皮肤病、肝癌等病种,骨科、放射科、病理科、眼科、麻醉科等科室,甚至还专为消化内镜、心超等设备,以及手术风险评估、感染控制等环节训练大模型。

国内专病专科垂直模型汇总(截至2025年4月30日)

同时,垂直大模型的功能也随医生的加入不断扩展。最初的大模型应用主要以患者服务为主,用生成式AI的多轮对话能力为患者提供更好的诊前、诊后服务。常见于智能预问诊、智能导诊、智能随访等应用中,是对过去AI的一次升级。

而如今,医院在采用大模型优化患者就医体验的同时,也希望大模型能够更好地服务于医生群体,实现辅助决策、辅助诊断等功能,提供更为优质、更为高效的医疗服务。亦有少量医院在探索大模型在医学教育、医院管理、科学研究中的应用可能,期望能够由数字化医院转变为智能化医院,从源头上解决医疗资源缺失、科研产出有限等问题。

医院垂直模型职能分布(截至2025年4月30日)

需要注意的是,虽然百强医院都完成了通用模型的部署,但上文展示的垂直模型主要由排名前50的医院开发。换句话说,垂直大模型的研发非常考验医院的整体实力,不仅需要在研发过程中保证深度的医工融合,还得有能力承担研发过程中的精力与费用,这笔费用算下来相当昂贵。

医疗大模型最为花钱的部分在于算力与数据。同深度学习时代辅助诊断类AI的训练逻辑相似,好的医疗大模型需要做好医疗数据方面的工作,有效整合电子健康记录(EHR)、影像数据(DICOM)、实验室报告等数据,确保数据多样性。

此外,数据的清洗与标注也同样重要。要确保大模型在后续使用中具备客观的生成结果质量,开发者们必须在前期数据治理工作,剔除异常实验室值、错误电子病历等重复、缺失或错误数据。

以影像大模型为例,训练一个某垂直领域的影像大模型理论上至少需要数千张经过分类和标注的影像,且影像来源需要多元,尽可能收集不同分期、不同年龄的患者影像数据,保证大模型的鲁棒性。

如果训练模型使用的影像太少,大模型在实际使用时就容易出现幻觉,为了回答问题去编造一些不存在的东西。临床之中,这样的模型无法成规模地应用下去。

医院主导开发,垂直模型仍需企业助力

除了医疗大模型功能与价值产生路径上的变化,医院的开发模型也在不断扩展。

上述提及的55个大模型中,医院合作企业一起研发依然是主流,有超过一半的项目采用这一模式进行开发。

但从数据可以看出,2025年2月开始,医院合作学校、科研机构的项目数量开始激增。尤其是医院独立开发这一模式(包括医院间的合作),已占比接近25%,成为仅次于合作企业开发的重要模式。

这意味着:医院正在医疗大模型的能力跃迁中发挥愈发重要的作用。

医疗垂直模型开发模式分布(截至2025年4月30日)

不过,由于大多数医院缺乏兼具工程与医学能力的跨专业人才,医院与企业的联合开发模型依然会是未来的主流。

毕竟,训练模型需要以此完成数据准备与处理、模型选择与配置、模型训练、模型评估与调优、模型部署与集成五个步骤。相较于独立开发,医生提供领域知识与标注数据、AI工程师则负责技术实现的分工形式或许更能契合当下医院的需求。

此外,企业的介入还能帮助医院更好地从商业化的角度规划大模型的未来迭代路径,推动相关科研转化的实现。毕竟,当这些成果得到充分地共享,它的价值才能最大化地展示出来。

现阶段,华为、中国电信、讯飞医疗、卫宁健康、福鑫科创、神州医疗等企业已经广泛参与到了医疗垂直大模型的开发中,取得了一定成果。伴随医院大模型应用场景的进一步扩大,更多中小企业亦可与医院达成合作,共同开发细分场景下的医疗垂直大模型。

迈向下一个时代,医疗大模型还需迈过三道坎

虽说医院这一角色的介入已为医疗大模型带来长足的发展,但要跨越时代,更深入地应用大模型,这一行业至少还需迈过三道坎。

■ 医院大模型训练集的局限性

现阶段医院开发大模型采用的多是医院自身长期积累的数据集。吸纳这些数据后的大模型能够较好地处理常见的患者,但面对一些复杂、少见的病灶,大模型很容易因为数据的缺失而产生幻觉。要解决这一问题,医院在培育大模型时应尽可能采用多个地域、多家医院的数据组成训练集。

目前,已有不少医院开始组建专病联盟,共同开发医疗垂直大模型。这种模式不仅可以保障大模型的准确率和鲁棒性,还能提高医疗数据的复用率,让这些治理后的数据能够充分发挥价值。

■ 大模型的形态暂无定论

到目前为止,行业围绕大模型的讨论主要集于它的功能,鲜有人去探讨它的形态。当垂直大模型作为一个商业产品走出医院时,我们必须确定它的形态,是单纯的软件应用,还是需要经历审评审批的医疗器械。

今年3月31日,国家药监局发布了《关于优化全生命周期监管 支持高端医疗器械创新发展的举措(征求意见稿)》,公开征求多病种AI、大模型等新兴技术准入方式的意见,先行一步为大模型的发展树立道标。

文件提到要研究制定多病种、大模型人工智能领域相关技术指导原则或者审评要点;简化核心算法不变而算法性能优化人工智能医疗器械产品变更注册要求;探索完善采用测评数据库开展人工智能医疗器械性能评价要求。

这或许意味着,医院这波新兴的辅助诊断、辅助决策模型未来将被视作医疗器械,经过严苛的准入审查方能进入市场进行流通。

■ 潜在的安全性问题

到目前为止医疗行业尚未曝出大模型相关的数据安全问题,但风险从未远离过这一领域。

医疗数据承载着患者的基因信息、病史记录等高度敏感内容,一旦泄露,将对个人隐私构成严重威胁,甚至可能引发基因歧视、保险欺诈等连锁风险。

由于现阶段医院部署的大模型大多来自开源项目,相关代码的修改可能会引入后门程序或者安全漏洞。如果医院系统架构缺陷或数据传输加密不足,那么这些数据便会被暴露于网络攻击之下,面临非法获取和滥用的风险。

因此,在医疗领域应用开源AI系统时,医院及企业最好对这些风险进行全面评估,采取严格的安全措施,确保系统的安全性和数据的保密性。只有做好医疗数据安全方面的保障,医疗大模型才存在持续发展下去的可能。